女真文翻译兼论女真文满文书法创作

女真文翻译兼论女真文满文书法创作

叶明 YE MING

4/8/20251 min read

《女真文翻译兼论女真文满文书法创作》

作者:叶明

引言

满文与女真文作为两种密切相关的文字体系,在东亚历史文化研究中占据重要地位。女真文是金朝(1115-1234)创制使用的文字,而满文则是清朝(1644-1912)官方文字,两者之间仅存在着使用人群的继承关系,并无文字发展前后继承关系,因满文源于传统蒙古文,而传统蒙古文可追溯至回鹘文。 满文是一种竖写的文字,每行从左到右排列。 满文转写有多种方式,如穆麟德转写、太清转写等。 满语的祖先女真语使用源于契丹文的女真文,契丹文则源于汉文。

虽然满文与女真文本身不存在文字发展的继承关系,但又因使用人群语言传续,在语音、语法适为继承关系。因女真文在明末已在女真聚居地区失传,失传后女真人使用了较长时间蒙古文作为交流文字,后根据蒙古文发明老满文和改进版本的新满文,因此女真文的书写与满洲地区的满文翻译并无直接翻译案例,因而女真文与满文之间的有比较错综复杂的关系,本文旨在探讨如何有效利用满文翻译女真文,并分析女真文书写的艺术特征。

一、女真文的历史

女真文的创制与演变

女真文是由金太祖完颜阿骨打于1119年命令耶律楚材创制的,分为大字与小字两种。大字女真文字形复杂,多为象形,结构繁琐;小字女真文则于1138年由完颜希尹创制,相较于大字更为简化,便于书写。女真文的创制受到了契丹大字的影响,但又有其独特的文字结构与使用规则。女真文在金朝统治期间的使用十分广泛。它被考核官方的诏书、文献记录、碑刻铭文、钱币铸造、印章制作以及重要的仪式用品等。同时,金朝政府设立了专门的翻译机构,负责汉文与女真文之间的互译工作。1234年,蒙古军队灭亡金朝,女真文失去了官方地位和政治支持,其使用范围大幅缩减。至明朝初期,女真文已基本在日常生活中消失,仅在少数女真人后裔聚居区有限度保留。明中叶,一些海西女真部落已不用女真文,而行用蒙古文。在建州女真中,蒙古文也逐渐取代女真文。至此女真文彻底退出了历史舞台。

二、满语文与女真语文在语言学上的内在联系

明朝末期,满文由努尔哈赤令额尔德尼和噶盖于1599年创制,后由皇太极时期的达海于后金天聪六年,既公元1632年进行改良,形成了现代满文。满文的创制虽然没有直接借鉴女真文,但两者都属于同一语系,且表达的语言高度相似,因此在语言学上有着内在联系。这种联系为通过满文解读女真文提供了可能性。

从语言学角度来看,满语和女真语同属于阿尔泰语系的满通古斯语族,它们不仅有相似的语法结构,还有大量相通的记数和发音特点。这种语言的上亲缘关系表现在以下几个方面:

1. 音系特点: 单一语言都具有元音和谐、辅音变化等共同特征;

2. 语法结构:共用语言的特点,词缀丰富,语序相似;

3. 基础词汇:核心生活用语和基本概念表达方式高度一致。

三、女真文工具书

《女真译语》:《女真译语》是研究女真语言关系的重要历史文献。是包含在《华夷译语》内的四夷馆在明朝洪武年间(约1382年)由明太祖朱元璋下令编撰的多语种对照表,主要收录了与明朝有援的各“夷”族语言与汉语的对照词汇。这部语言工具书最初收录了蒙古、女真、高丽等十种语言,后来随着明朝对外援的扩大,又增补了更多语种。其编撰目的是为了便于对外援来和边疆管理。

《女真语译》以汉字音译的方式记录了女真语词汇,并附有汉语释义。这部词汇集提供了金代女真语的语言材料和词汇系统,为理解金代女真语提供了直接证据。

《女真文辞典》:《女真文辞典》是研究女真语和文字的重要参考工具,虽然这部作品并非历史上的原始文献,而是现代学者基于研究成果编纂的专业工具书。

金启孮(1918-2004)教授的《女真文辞典》是这一领域的代表性著作。这部辞典于1984年由中国社会科学出版社出版,是二十世纪女真语研究的重要成果。金启孮教授通过对女真文献的系统研究,尝试重建女真文字系统并编纂这部辞典。

《女真文辞典》辞典收录了从金代碑刻、文献和出土文物中发现的女真文字和词汇,并按照女真文字形态特征进行分类,并提供汉语释义,同时内容上对女真大字和女真小字均涉及。

四、女真文翻译的方法

本人在长期从事满文与女真文的研究与书法艺术创作过程中,基于大量实际翻译与比对工作,逐步摸索并总结出一套行之有效的女真文翻译方法。该方法立足于满文的语言资源和历史地位,以“以满(满文)译女(女真文)、以女(女真文)验满(满文)”为基本路径,通过双向语言对照、音义互证,实现了在缺乏完整语法体系和系统教材的情况下,对女真文文献的有效解读和再现。

众所周知,女真文是女真民族在金代时期所创制的一种书写系统,早于满文约五百年。尽管在历史进程中因种种原因逐渐失传,其文法体系和大量词汇尚未完全复原,但作为满—通古斯语族中的一个分支,女真语在语音系统、词汇构成乃至语序结构上,与后起的满语有着高度的同源性和相似性。正是基于这种语言亲缘性,本人提出以满语为基础,通过语义、语音与文法多层面的映射关系,对女真文进行系统的重构式翻译。

在具体操作上,我的翻译流程可分为三步:

第一步,满文对照分析。 首先依托满文单独词汇的词意,与女真文进行比对。此阶段主要是通过满语中仍保留的古词义、同源词或相关词根,探寻与女真语之间的可能关联,并尝试建立起初步的词义对照表。

第二步,音韵反推校验。 完成语义对应后,通过研究女真文的发音规律,反向推导其可能的满文发音形式,并与已知的满语词汇进行音韵上的对应检验。这一过程不仅提升了翻译的准确性,还为未知女真文字的音读复原提供了实践路径。

第三步,语境化运用与反馈修正。 在完成初步翻译后,将译文应用于满文—女真文书法作品之中,通过语境的实际呈现检验译文是否通顺、是否符合古代语用习惯,并结合学术界对女真文文献的新发现、新研究成果进行动态调整与优化。这种反复修正与语境检验相结合的方式,使得译文不仅停留在语言还原层面,更能体现其文化内涵与历史质感。

此外,在翻译过程中,我还充分借助金代碑铭、女真字表、契丹大字等多种文献材料进行交叉比对,从中提炼语言演化轨迹与词义迁移规律。例如,在处理金代女真碑刻中常见的地名、人名、姓氏时,我发现许多词语在满文中保留有相近形式,这不仅证实了“以满译女”的可行性,也为地名考据、姓氏研究等提供了重要线索。

该方法的提出和实践,不仅解决了以往学术界在面对女真文献时“字能识、意难通”的难题,也为女真文的研究提供了一条可操作性极强的路径。同时,它也为满文书法创作提供了语言支持,使得作品内容更具历史感、文化性与学术深度。

五、满文女真文合璧作品欣赏

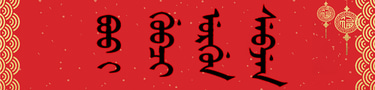

满文、女真文合璧《如日方升》 作者叶赫那拉煜麟(叶明)创作于2016年6月

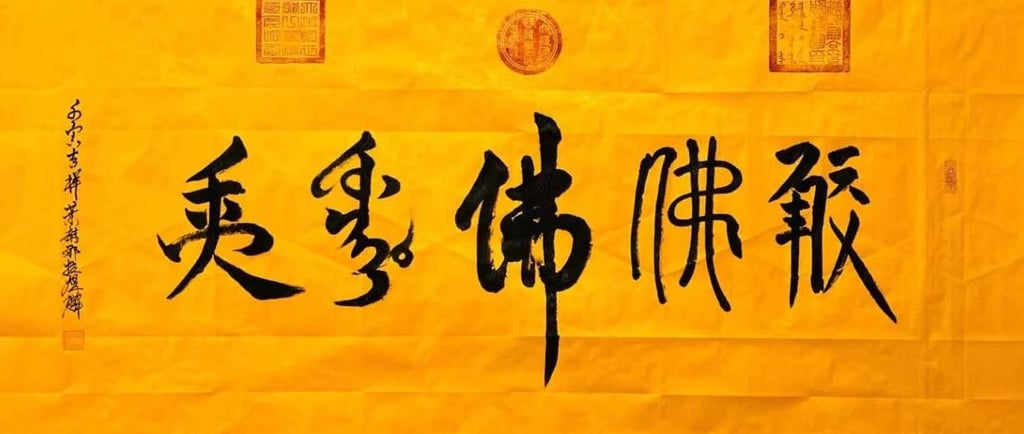

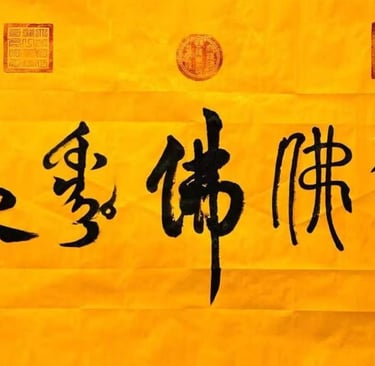

满文、汉文、女真文、西夏文合璧《佛》 作者叶赫那拉煜麟(叶明)创作于2022年

满文、女真文、汉文合璧《纵横四海》 作者叶赫那拉煜麟(叶明)、爱新觉罗恒锡创作于2024年

满文、女真文合璧《女真不满万 满万不可敌》 作者叶赫那拉煜麟(叶明)创作于2025年3月

六、女真文字形结构特点

女真大字形态复杂,每个字包含多个笔画,结构紧凑;女真小字则相对简化,笔画减少,但保留了基本语音和语义信息。女真文字的书写方向一般是自上而下,自右向左排列,与汉文传统书写方向相同。

针对女真文行文特点,总结一下四点:

曲直结合:女真文字符同时包含直线笔画和曲线笔画,增强了视觉动感

点划搭配:点、短划与长线条的组合构成了女真文的基本结构

形体独立:每个字符为一个独立单元,字间距均匀

垂直延展:字形多呈垂直延展态势,符合竖写的书写习惯

七、女真文碑刻分析

《石屋记》是现存保留较为完整的女真大字碑刻,创作于金代天眷三年(1140年)。该碑书法特点为:

字形方正,结构严谨

布局整齐,行距均匀

从艺术角度看,《石屋记》体现了金代初期女真文书法的庄重肃穆风格,反映了金朝皇室的尊贵身份和统治威严。

《大金得胜陀颂》是金熙宗时期(1189年)的重要女真小字碑刻,记录了金朝战胜辽国的历史。该碑书法风格为:

笔画流畅灵活,转折自然

行距变化有序,整体节奏感强

《大金得胜陀颂》反映了金代中期女真文书法的成熟阶段,书法风格更加自信和灵活,展现了金朝文化发展的繁荣景象。

《弘法寺石幢》创建于金代大定年间(1170年左右),是一件兼具佛教信仰和书法艺术价值的文物。其女真文书法特色为:

笔画圆润,线条柔和

字形紧凑,结构严密

排列有序,层次分明

《弘法寺石幢》体现了女真文书法与佛教艺术的融合,展现了金代统治者对佛教文化的尊崇和女真文书法在宗教场合的应用。

八、女真文书写与满文书写规范的比较

女真文与满文在字形上虽有联系但存在明显差异:

女真大字形态复杂,满文字母则相对简约

女真小字虽较大字简化,但仍比满文字母结构复杂

女真文多为独立象形字符,满文则有明确的字母系统

女真文缺乏规范的连写规则,满文则有严格的连写系统

女真文书法技法与满文书法技法的主要差异表现在:

女真文书法强调字符本身的结构平衡,满文书法则更注重整体行列的和谐

女真文书法笔画转折多为直角或钝角,满文书法则多采用圆润过渡

女真文书法墨色变化较大,满文书法则追求均匀一致

女真文书法空间处理较为紧凑,满文书法则讲究疏密有致

作者简介:叶明,满族名为叶赫那拉煜麟,1983年生,北京人,现任中国满学会副秘书长、中国满文书法研习会副会长兼秘书长、全球最大满族网站吉祥满族网创始人、清华大学美术学院客座教授、中国书法家协会会员,曾出版《简明满语文》、《晚清的军事变革》、《大清风云》、《正说清朝十二后妃》作品。叶明现旅居于美国。

参考文献

1. 爱新觉罗·乌拉熙春 (1983). 《女真语言文字研究》. 北京: 中国社会科学出版社.

2. 金启孮 (1984). 《女真文辞典》. 北京: 文物出版社.

3. 刘凤翥 (1995). 《女真文研究》. 北京: 中国社会科学出版社.

4. 清·傅恒等 (1772). 《御制五体清文鉴》. 北京: 武英殿.

5. 清·阿什坦 (1730). 《清文启蒙》. 北京: 武英殿.

6. 关孝廉 (1998). 《满洲实录》. 北京: 中华书局.

7. 金启孮 (1996). 《女真文金石资料汇编》. 北京: 中国社会科学出版社.